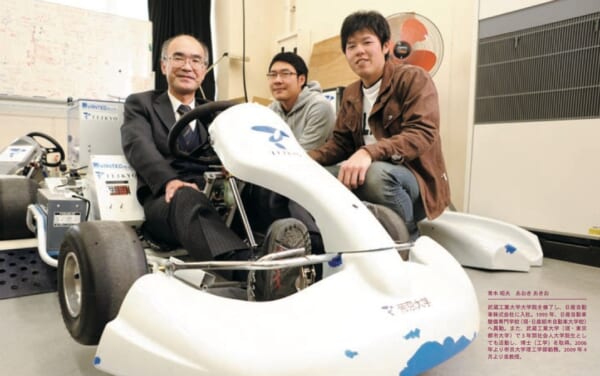

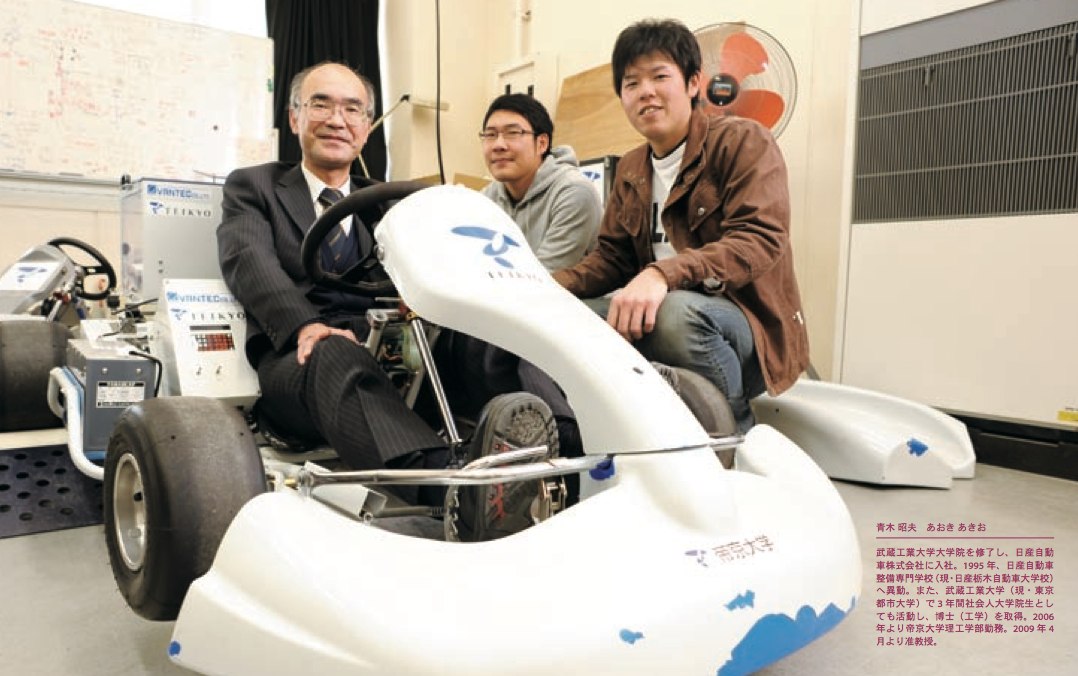

経験でしか得られない現場力が人を養う 青木 昭夫

性能は信頼できて当たり前になっている現代の自動車。 この信頼性を築き上げてきたのは、技術者たちの努力だ。 そのひとりとして活躍してきた青木先生は、 「卒業研究に取り組む1年間は 社会人になる準備をする期間だと考えているんですよ」と語る。 最前線で磨いてきた技術者としてのセンスが、 現場で通用する次世代を育て上げる。

新しい価値を持ったモーター駆動系の開発

自動車やバイクを動かすために必要な動力は、ガソリンを使うエンジンで生み出されるのが一般的だ。

自動車やバイクを動かすために必要な動力は、ガソリンを使うエンジンで生み出されるのが一般的だ。

最近では、排気ガスに含まれる二酸化炭素やその他の有害物質の問題から、電気自動車やガソリンエンジンとモーターを併用するハイブリッド車など、排気ガスの問題が少ない自動車が道路を走るようになってきた。

これらの乗り物に共通するのは、電気でモーターを回して動力を発生させている点だ。

性能を上げる場合、電池の寿命を延ばす、発電効率を高めるといった、電気の蓄・発電のしくみを改善していく方法が挙げられる。

それ以外に、モーターの回転を効率的に推進力に変えてスピードを上げる、電気の使用量を減らすといった性能向上を目指す選択肢もある。

青木先生が行っているのは後者だ。

モーターの回転をうまく推進力に変えるために、駆動系の最適化を目指している。

「モーターというと、電気を専門にしている人がつくるという考えが一般的かもしれませんが、私たちの機械・精密システム工学科は、機械をつくることを専門にしている学科ですから、理にかなったかたちを出発点にして、そこに電気という要素をプラスしていくことが肝心なんです。

機械の専門家として、強度や力の伝わり方といった機械としての要素を取り入れつつ、電気のことまで理解したうえでモーター駆動系をつくろうというのが、私たちの目指すところです」。

現在、水素燃料電池カートの開発とハイブリッド型原付バイクの開発を行っている。

水素燃料電池カートでは、栃木県の燃料電池メーカーである株式会社バンテックと協力して、水素燃料電池の電気エネルギーを効率的に使う駆動系を開発している。

また、ハイブリッド型原付バイクでは、市販の原付バイクに後付けでモーターを追加し、モーターとエンジンの使い分けによって排気ガスの排出量が少なくなるシステムの実現を目指している。

実用を意識した研究が青木先生のスタイルだ。

部署の異動で鍛えた現場力

将来的に電気エネルギーで動かすものが残っていくだろうし、そのなかでも動力を生み出すモーターは重要でおもしろそうだ。

そう考え、学生時代はモーターの研究に取り組んだ。

卒業後に入った日産自動車株式会社では、電気・電子関係部品の設計を扱う部署に所属し、開発の日々を過ごす。

入社後5年目に転機が訪れた。

部品が正しく動くように管理するのは現在では当たり前だが、当時は今ほどの管理がなされていなかった。

その頃急激に進み始めた自動車の電子化に合わせて、電子製品が正しく動くことを保証する必要が求められるようになる。

そこでプロジェクトメンバーのひとりとして名前が挙がったのが、電気関係に強みを持つ青木先生だった。

この転属がきっかけで、以後社内外を問わず日産製品の信頼性を向上させる業務の最前線に立ち続けることになる。

はじめは電子部品だけだった仕事も、気がつけば自動車全体の信頼性に関係するまでに至った。

その中で、日産自動車に部品を納入していた大手メーカーの常務を相手に工程の改善点を指摘したこともあった。

目指すは、一緒に働きたいエンジニア

常に製品開発の最前線で働いてきた経験は、2007年から帝京大学で学生を指導する中でしっかりと生きている。

あるとき、モーターなのに発電しているというデータを学生が持ってきた。

電源から電気を供給した場合、モーターは電気を消費するのが一般的。

発電するということは何か別のことが起こっているはずだ。

測定器の電源を入れてすぐに計測を行ったために測定器が安定しておらず、通常なら出るはずのないデータが出たことを青木先生は知っていた。

しかし、解答はすぐに与えない。

「理論的に起こりうることなのかと聞いてみるわけですね。

理論的に起こらないのであれば、なぜ起こったのか自分で考えてみる。

それでわからなければ、なぜなのかをグループで話し合ってみる。

そんなふうに、なぜと聞いてみるわけです」。

ひとつのことに対して、「なぜ?」と3回は聞いてみるのが先生の流儀だ。

開発の最前線で活躍するようになると、自分が第一人者。

上司に聞いたからといって、明確な解答が返ってくるとは限らない。

そんなとき、自分自身に問う力、グループで相談する能力が必要になってくる。

なぜと問うことを通して、この力を身につけてもらうのが狙いだ。

現場を知り尽くしているからこそ、本当に会社で必要とされる力を学生に伝えることができる。

「単なる知識ではなく、プロセスを考えることができ、それを上司と共有できる。

入社したばかりでも、すぐに一緒に働きたいと思えるエンジニアを育てることが目標です」。

こう語る先生のもとには、新しい駆動系の開発に取り組む情熱を持ったエンジニアの卵たちが集う。