オープンイノベーションの新潮流

ここ数年で国内の製薬企業が外部の創薬シーズを積極的に育てる活動が活発化してきた。いくつもの大手製薬企業が「オープンイノベーション」を標榜し、全てを自前で研究開発する体制から外の力も取り込んだ研究開発体制へとシフトしつつある。海外ではすでにイーライ・リリーやグラクソ・スミスクラインといったメガファーマが積極的にベンチャーの育成に乗り出し、ベンチャー、大学などを包含した大きな枠組みでの新薬開発が始まっている。さらに、ファイザーが日本の大学やベンチャーが持つ新薬候補に注目し、治療薬の研究開発に再び力を入れるという話も聞こえてくる。時代の大きなうねりの中で創薬研究が変わり始めている。

先行する海外のオープンイノベーション

アメリカはイノベーションの担い手が、トーマス・エジソンやグラハム・ベルに代表されるアイデアを持つ個人から、大企業の中央研究所と移っていったという歴史を持つ。しかし、AT&Tのベル研究所、IBMのワトソン研究所などが隆盛を誇っていた時代もやがて終焉を迎える。1980年代になって中央研究所で研究開発を内製する体制が急速に衰え始めた頃から、イノベーションの中心が大学、ベンチャーに移っていくことになる。それにあわせて、新しい技術の基礎研究は大学・研究機関、シーズの実用化はベンチャー、技術開発や事業化は大企業というモデルへのシフトが起こっていった。新規の研究開発のプロセスの一翼を大学やベンチャーが担い、それをもとに大企業が広く世の中に浸透させるという一連のプロセルが生まれてきたわけだ。まさに、イノベーションに関して影響力のある著作を出しているヘンリー・チェスブロウが「“オープンイノベーション”は新技術や新製品の開発に際して、知識や競争力のある技術に付き、組織の枠組みを越えて幅広く結集を図る新しいビジネス戦略のことである」と定義している、オープンイノベーションの時代へと移っていくことになる。

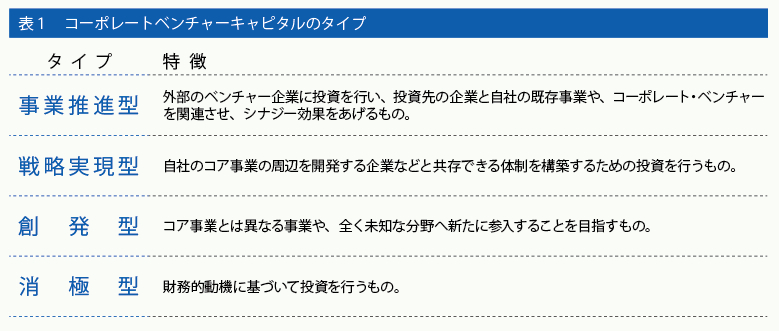

さらに、1990年代に入ってから活発化したコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)投資もオープンイノベーションの原動力のひとつになっている。チェスブロウはCVCを表1のように4つに分類しているが、これに加えてスピンインという新しいタイプのCVCも定着しつつある。スピンイン型では、企業がベンチャー育成に積極的に関わり、最終的に買収などで取り込むため、ベンチャーや関わりのあるベンチャーキャピタルにとっても出口が見えやすいという特徴を持つ。

創薬研究を支える大学、ベンチャー

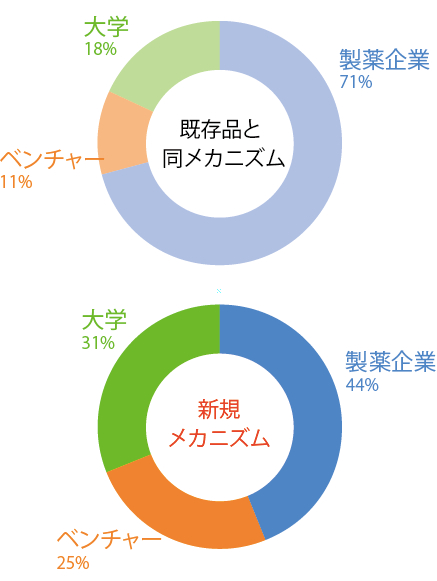

創薬に目を向けてみると、1998年から2007年の10年間にアメリカ医薬品食品局(FDA)で承認された医薬品のシーズのうち、新規性の高いメカニズムに基づいたものの31%が大学由来のものであるという結果が出ている(図1)。ベンチャーもあわせると50%以上が製薬企業の外部によるものだ。製薬企業が研究資金をばらまいているのかというと、そうではない。アメリカの場合も、基礎研究の主な供給源は国庫である。スタンフォード大学の場合でも8割は国庫からの資金で研究が行われている。補助金をもとに進められたアカデミアの研究で生まれたシーズがベンチャーで育成され、それを大企業が買い取って新薬として社会に浸透させていくという一連の流れが根付いていることが、創薬開発における大学、ベンチャーの寄与率の高さに結びついている。

イーライ・リリーとグラクソ・スミスクラインのオープンイノベーション戦略

欧米の製薬企業では、イーライ・リリー(以下、リリー)やグラクソ・スミスクライン(GSK)が積極的にオープンイノベーションを導入している。リリーは、ヒット化合物・リード化合物の探索から臨床のPIIまでをカバーするオープンイノベーションのプラットフォームを整えている。ヒット化合物・リード化合物の探索では、パートナーシップを結んだ大学が所有する化合物をリリーが持つ評価系を駆使して評価する独自の仕組みを用意する。また、リリー・ベンチャーズなどのファンドを作り、有望なシーズの開発に対して投資ができる体制を整える。技術的に困難な課題に報奨金をつけて世界中の研究者にソリューションを求めているイノセンティブ社も、もともとはオープンイノベーションを促進するためのリリーの社外ファンドが始まりだ。

GSKは外部シード創薬探索研究センターCenters of Excellence for External Drug Discovery (ceedd)を2005年に設立し、創薬のターゲット探索からP2のPOC試験までをカバーしている。外部企業と連携して進める研究では、プロジェクトのリスクを分散させながら段階的に運営資金を出している。POCでヒトでの薬効がわかった段階で、GSKは独占的オプション権を行使して後期臨床試験を開始し、製品化を目指すという体制をとっている。

いずれも経営的なリスクを大企業側が負うことで優れたシーズの実用化を加速する意味で、大きな意味をもっているといえる。

日本の創薬イノベーションやいかに

日本で産学連携が強く叫ばれ始めたのは90年代に入って、経済成長力が鈍化してきてから。欧米に遅れをとること20年。そからバイオベンチャーバブルの崩壊など不遇の時代を過ごしてきたが、東京大学菅裕明教授のペプチド合成技術を実用化へ橋渡しした、東京大学エッジキャピタルのように、大学のシーズを掘り起こすことのできるベンチャーキャピタルが現れてきたことで変化が起こってきている。2009年には、「今まで慣れ親しんできたビジネスモデルに拘ることなく、従来の業種や企業の枠にとらわれずに、その発想と行動において自己変革と革新を推し進めていくこと(=オープンイノベーション)」を実現し、次の産業を創出する目的で株式会社産業革新機構が立ち上がった。それに加えて、塩野義製薬株式会社、第一三共株式会社、アステラス製薬株式会社などが、大学に眠るシーズに対して研究助成金を出し、シーズの実用化の可能性を探る、オープンイノベーションの研究プログラムを相次いで開始している。第一三共の場合は、有望なシーズを実用化するための新たな取組みOiDE(Open Innovation for the Development of Emerging technologies)を開始した。ビジネスのセンスを持つ企業が多く参入してくることで、今までの大学発ベンチャーに不足しがちであった事業計画などのバランス感覚が大学側に浸透していくだろう。これからの日本の創薬のイノベーションに大いに期待したい。