径と構造、材料の工夫で細胞を操る繊維を作る 小林 尚俊

ナノファイバーというとカーボン、セルロース、キチン、コラーゲンなど素材の名前が頭につき、その種類によって用途の得意・不得意が生まれるのが通常の考え。一方で、サイズの効果と材料の組み合わせを考え、医療応用のための研究を進めているのが、国立研究開発法人物質材料研究機構の小林尚俊グループリーダーだ。

繊維の細さと素材によって変わる細胞の挙動

医療応用を考えた際、既存材料をナノファイバー化するメリットは、生体との相互作用が強くなることだと小林氏は話す。コラーゲン/PGA(ポリグリコール酸)混合ナノファイバーの太さを10㎛、3.5㎛、500nmと変化させ、その上に生着できた繊維芽細胞数をカウントしたところ、500nmでは10㎛の3倍近い数が生着していた。さらに細胞の長さも、500nmでは10㎛の2倍程度に伸びていた図1)。「細胞の表面には、足場を掴んで自らを保持するための構造体があります。足場が細いほど、グッと力強く掴み、その上でより大きくなれるのではないかと考えています」。同時にコラーゲンとPGAの比率を変えると、やはり接着の様子が変化する。細胞にとって、ナノファイバーは材料の性質とサイズの効果の両方が重要なのだ。

材料の工夫で生体反応を制御

ナノファイバーの応用先として小林氏が目をつけたのが、細胞移植医療の際に必須となる血管の引き込みだ。体外でスポンジ状の足場に細胞を埋め込んで体内に移植しても、血管が入り込まなければいずれ壊死してしまう。既存の方法では、血管を誘導する働きを持つ高価な成長因子を投与しなければいけない。小林氏は「炎症を起こした部位に血管が作られる」という生体反応に注目し、これを材料の工夫で解決しようと考えた。PGAが分解されグリコール酸になると、周辺のpHが下がり、炎症が惹起される。コラーゲンをPGAで包んだ複合化ファイバーを作り体内に入れると、コラーゲンが膨潤してPGAが破断され、徐々に分解された。構造や配合比率を変えてこの反応を制御することで、コントロールした局所炎症を起こし、血管誘導ができることを動物実験で示すことができた。

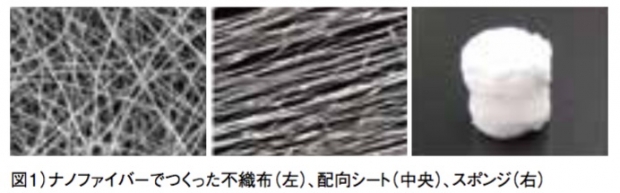

図1)ナノファイバーでつくった不織布(左)、配向シート(中央)、スポンジ(右)

究極のナノファイバー構造体が生体内にあった

もともとの興味は人工角膜にあったという。通常、人工角膜は生体適合性高分子で作られる。しかし、より長持ちするように強度を高めると物質透過性が不十分になり、十分な透過性を持たせようとすると2〜3年しか保たなくなるという矛盾を抱えていた。そこで生体をミミックしようと考え、実際の角膜を電子顕微鏡で観察してみた。すると、幅5nmのコラーゲン繊維が数十本ずつ束になり、垂直に交わって編まれたような構造をしていた。そこから小林氏のナノファイバー研究は始まったのだ。「いずれはやっぱり角膜をやりたいですね」と話す小林氏は、繊維の配向と構造、機能をいかに制御するかを考え、配向シート、不織布、マイクロインプリンティングによる凹凸形状、また立体的なスポンジ状にする方法を開発してきた。マクロの形状とナノの構造、また材料の組み合わせにより、ナノファイバーの可能性は大きく広がっているのだ。(文・西山哲史)