リバネスとアグリノーム研究所がIoT活用によるコケ管理の簡易化に向けた共同研究を実施

株式会社リバネス 農林水産研究センターは、株式会社アグリノーム研究所とIoT活用によるコケ管理の簡易化に向けた共同研究を進めてきました。

関東地域における冬季のコケ管理は、霜による影響を回避することが求められます。霜の発生はコケ植物群落を地面から持ち上げ、その後の乾燥で枯れるという深刻な問題を引き起こすからです。本研究では、霜柱の発生環境条件を明確にし、土壌水分含量の変化と気温の関係を分析しました。霜柱は、地上1.1mの気温が2℃以下になると発生がみられました。また、霜柱が発生する際の土壌水分含量の変化の詳細を計測することができました。

研究の背景・目的

日本庭園などコケが生えた庭は見た目が美しく人気があります。一方でコケは草花に比べて管理が難しいと言われています。その理由として、コケの種類により水やりや日照のコントロール、害虫・病害対策といった管理の手間が求められるためです。関東地域は、黒ボク土や火山灰土壌が主な土壌ですが、冬季に霜柱が発生しやすいという特徴があります。霜柱が発生するとコケ植物群落が持ち上がり、霜柱が溶けた後に乾燥して枯れるため、コケ管理の上で大きな課題となっています。本研究では、IoT機器「Field Analyzer 8(hachi)」で環境データを取得し、コケ植物群落における霜柱の発生要因ついて知見を蓄積することを目的に行いました(写真)。

写真. 測定の様子

研究成果

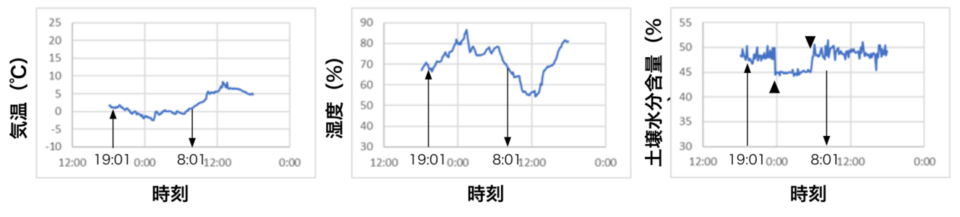

コケ植物は、スナゴケ群落を用いました。Field Analyzer 8で気温や湿度、土壌水分含量のデータを測定し、タイムラプスカメラで霜柱の発生タイミングを把握しました。霜柱が発生した環境条件を抽出した結果、気温、土壌水分含量に変化がみられることがわかってきました。霜柱は、気温が2℃下回ると形成が始まり、上回ると融解が始まることを確認しました。また土壌水分含量は、霜柱発生の5時間後に急激に低下し、融解前に急激に高くなりました(図)。さらに追加試験では、土壌水分含量が31.9%以下になると霜柱の形成がみられないことが明らかになりました。

霜柱は、積雪がなく、地表面が0 ℃以下になる気象条件と、火山灰のような微粒子がある土壌条件が組み合わさることで起こりやすいことが報告されています(1)。今回の気温は、地表1.1mの高さが2℃以下で霜柱の形成を確認しましたが、地表付近では氷点下となっていたと考えられました。また霜柱が発生時の土壌水分含量の低下は、すでに論文(2)で報告されており、本研究においても同様の現象が起きていたと考えられました。

*1:霜柱の生長に関する研究, 金光 達太郎, 千葉大学園芸学部学術報告 30 61-86, 1982

*2:関東ロームにおける霜柱の生成融解が土壌水分の運動に及ぼす影響, 金光 達太郎, 千葉大学園芸学部学術報告 25 49-54, 1977

図. 霜柱発生時の気温、湿度、土壌水分含量

図. 霜柱発生時の気温、湿度、土壌水分含量

気温、湿度は地上から1.1mの高さで測定、土壌水分含量は、地表から10cm深さで測定

今後の展望

本研究を通じて、霜柱の発生要因として気温、湿度、土壌水分含量の基礎的データを取得することができました。これらの結果を踏まえ、今後霜柱によるコケ植物群落の枯死対策を検討します。例えば、IoT技術を利用して土壌水分をリアルタイムで監視し、霜発生のリスクを事前に警告するシステムや、データに基づいた予測モデルを作成し、コケ管理の簡易化を目指します。またコケ以外にも霜の発生は、農作物に大きな被害を及ぼすため、本技術の応用も進めます。本取り組みにご興味ある方はお問い合わせください。

本研究に関するお問い合わせ

株式会社リバネス 農林水産研究センター

担当:宮内陽介([email protected])

株式会社アグリノーム研究所

担当:井藤賀操([email protected])