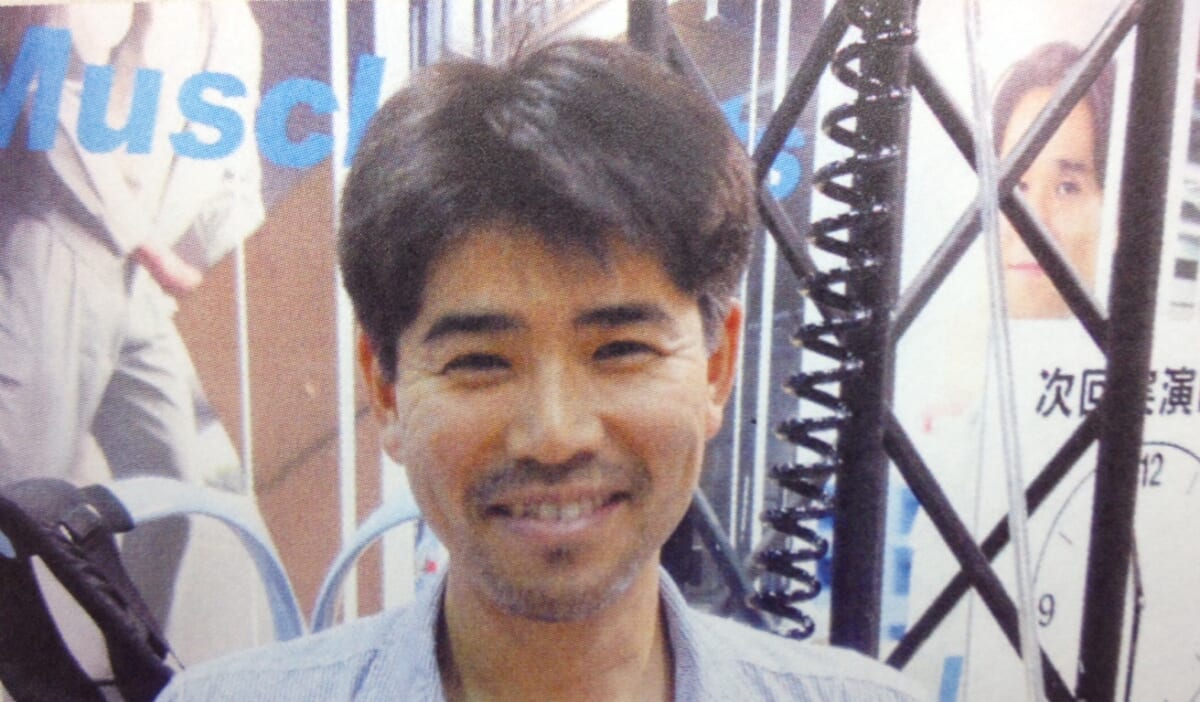

本当に使える、製品になるものづくりの研究がしたい。東京理科大学 小林宏先生

先日に引き続き、東京理科大の先生を訪問しています。

今日は葛飾キャンパスに研究室がある小林宏先生にお話しをお聞きしました。

マッスルスーツに代表される人間の身体の動きをサポートする補助装置については、

メディアでご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

今日は先生に、工学分野における大学生・大学院生へむけた

キャリアのお話しを聞きに訪問させていただきました。

「ものづくりと言えば、日本。そこに強みがあるんだけれども、

僕は日本のものづくりを引っ張ってきたのは企業のメーカーの研究所だと感じます。

アカデミアでは、最先端の技術と銘打ち、

実際に応用するにはハードルが多すぎたり、

万人が使うことができるようなものではなかったり、

ある意味自分勝手な研究が行われてきたと思うんです。」

実際に最先端と言われる技術が登用されている製品は、

全体のほんの数パーセント。

実際に人々に使われている製品はローテクで安価なものだそう。

そんな中、アカデミアでは一般の人たちが

実際に使いたいと思っているような物についての研究は行われていない、と小林先生は感じています。

ではそんな気づきはどこから来たのでしょうか。

「メカトロニクスの分野では、学会の規模が大きく、

千人以上の研究者がひしめく中で研究発表が行われています。

最初は、こんな多くの研究者がいるのでは埋もれてしまう、という焦りがありました。

でもだんだんと、気づいたんです。その中で「すごい」と思える研究はほんの一部。

しかも、実際に製品になっている研究については、ほとんどなかった」

本当に使える、製品になるものづくりの研究がしたい。

企業のメーカーが、曾ては牽引していた日本のものづくりも

社会の変化と共にそのスピードが衰えている。

そんな中、ものづくりに新しい動きを起こそうと、大学で研究を続ける小林先生。

「人が使う製品を研究開発すること」それはアカデミアで叶っていない。

では、そんな現状を感じた先生はなぜ、アカデミアの道を選んだのでしょうか。

続きは次回のページへ。

小林先生の研究室HPはこちら:https://kobalab.com/