センシング技術で 「動物との共感」にどこまで迫れるか -犬パシー- 山口譲二さん

犬の感情を可視化するデバイス「犬パシー」の事業化というプランでテックプラングランプリに出場し、みごとJT賞を受賞した山口さん。その技術開発のモチベーションは一体どこにあるのか。

タブー視されてきた「犬の気持ち」の研究

「犬の気持ち」と簡単にいうが、ここ10年ほどで議論がようやく活発になった分野だと、山口さんはいう。顕著な例では「しっぽを振っていると嬉しい」という定説も異論が噴出しているという。現在はエンジニアである山口さんは元々動物行動学の研究をしており、この状況にチャンスを感じた。研究者として、愛犬家として、「犬の気持ちを知りたい」という思いが強く、開発を志すようになった。

何を測ればわかるのか

犬の飼い主に対して実施したアンケートによれば、飼い犬の喜怒哀楽の感情は、経験的に認知できるもので「知りたい」というニーズがなかったという。せっかく新しいセンシング技術を使えるなら、「見た目でわからないストレスや欲求」を可視化することにニーズがあることを見出した。そこで、心拍変動(ゆらぎ、以下HRV)に注目した。これは、心臓の鼓動間隔が周期的に変動するというものだ。医学生理学分野では自律神経系機能との関係に注目した研究があり、生体医工学的には乗り物の操縦者のメンタル把握の可能性が言及されてきた。

毛剃はやらないと決めた

山口さんは、犬に取り付けるHRV測定装置を、研究用途としてではなく、ペット愛好家が使うことをイメージし開発目標を具体化した。それには、毛を剃らない、測定しながら触れ合える、リアルタイム性、HRVを取得する精度、の4つの基準がある。測定方式としては心電図、光電脈波、心音を試した。心電図法では一般には毛剃する必要があり、迂回策としては導電ジェルで犬をベタベタにしなければいけなかった。光電脈波法はHRVがとれなかった。心音の取得には体導音センサーを用いたが、表面ノイズに弱かった。また、素材に使用されるシリコンは変性して音が拾えなくなったり、通常行うフーリエ変換などのプログラム的な信号処理に時間がかかるという欠点もあった。しかし、山口さんは電気的な回路でノイズを除去し、センサー部品を再構成することで、リアルタイム性を担保しつつ、犬と触れ合うときのガサゴソ音の影響を減少させることに成功した。

「犬パシー」でできたこと

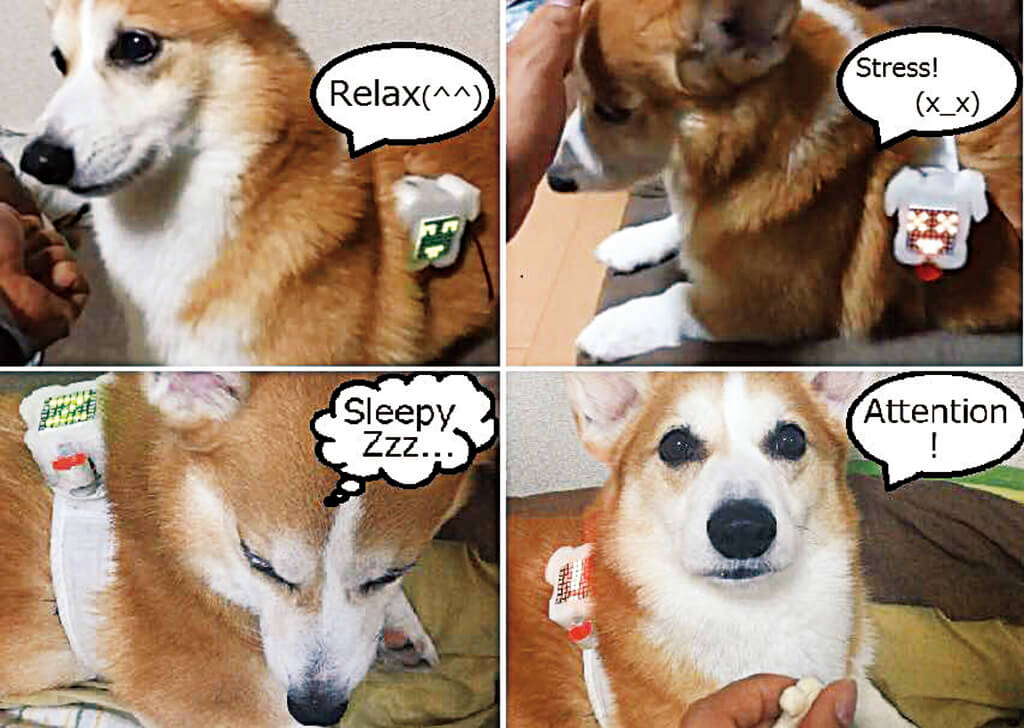

こうしてプロトタイプ「犬パシー」ができあがり、自分の飼い犬に取り付けたところ、ことのほか協力的で装着時に暴れることはなかった。そのおかげでテストはスムーズに進み「眠気を感じているとき」「何かに興味があるとき」などのHRVパターンが判明してきた。より被験動物数を増やすことで正確性や解釈できることも増えるかもしれない。こうして生体センシング技術から、犬の気持ちのトレーシングが一歩前進した。山口さんは、この先に「人と動物の感覚がリンクしていくことでより動物と仲良くなれる、大事にするようになる」ことを夢見ている。