【産官学諤】社会への還元を見据えた大学の知財戦略

ここ十数年の間で、大学における知的財産の取り扱いは大きな様相の変化を遂げた。契機となったのは、1998年の大学等技術移転促進法施行をきっかけとしたTLO設立、2003年の大学知的財産本部整備事業による知的財産部門の設置、そして2004年の国立大学法人化だ。これらの動きの中で、大学から生み出される知を「財産」として捉え、研究促進のために戦略的に活用する流れが生まれた。今回は、大学の中でも一学問領域に属し、産学が連携した研究組織を形成する京都大学大学院医学研究科「医学領域」産学連携推進機構(KUMBL)の寺西豊氏に、その知財戦略を伺った。

寺西 豊 氏(てらにし ゆたか)

1974 年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了

1974年 三菱化成工業株式会社 (現・三菱化学)入社

1999 年 三菱化学生命科学研究所生命工学研究部長

2002 年 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

同年 知的財産経営学分野 教授

大学だけでは完結できない、医薬領域の特殊性

KUMBLの目的は、「大学の研究成果の社会還元」。その文句だけを聞くと、それほどの独自性は感じられないが、実際に行っていることは別だ。その理由は、医学領域の特殊性にある。「医薬研究の社会貢献は、最終的には上市される薬を生み出すことです。ただ、それは大学単独では不可能で、必ず製薬企業の協力が必要になります」。ある疾患に対する薬が上市されるまでには、無数にある候補物質の中から薬効を示す物質をスクリーニングする基礎研究、マウスなど実験動物を用いて検証する非臨床研究、そしてヒトへの効能や副作用の有無を確かめる臨床試験などのフェーズを経ることになる。大学の中だけで完結できるのは非臨床研究、あるいは少数の患者を対象に薬効を調べる臨床研究と呼ばれるフェーズまでだ。「それだけでは数十人にしか治療薬を届けることができません。大学だけで実施すると、臨床研究に参加できなかった患者を見捨てることになってしまう。1万人、10万人を治療するためには、企業の力が必須なのです」。そのため、KUMBLでは人材、研究成果、ノウハウを交流・融合させるべく、2001年から環境を整えてきた。そして、2007年に文部科学省科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」プログラムに採択されてことを受けて、それまで基礎免疫学研究の成果と創薬技術をあわせることでこれまでにない免疫制御薬を作ることを目的に、アステラス製薬株式会社と「次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点(AKプロジェクト)」を立ち上げることとなった。

総力戦で創薬を目指す

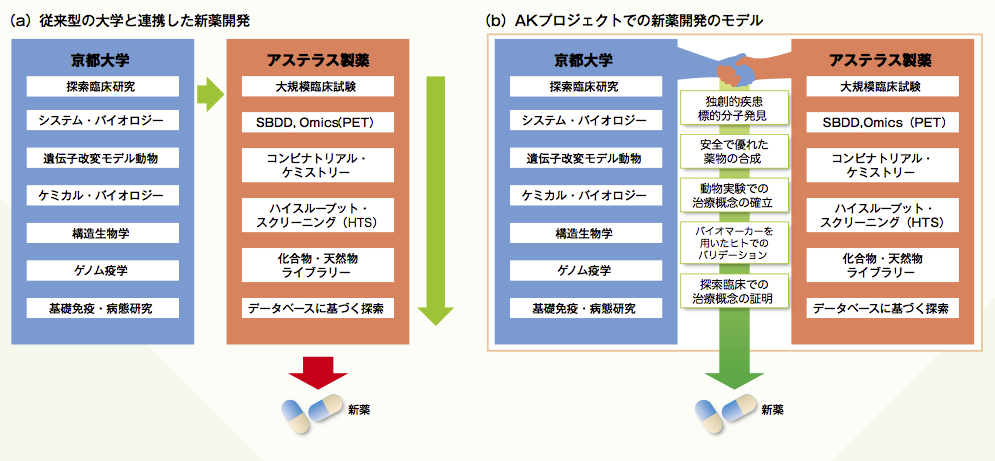

寺西氏は、創薬の道のりを登山に例える。「高い山の頂上を目指す際、最初から1本のルートだけを狙ってアタックすると、その先に待っているのは失敗だけです。複数のルートを想定し、状況に応じて乗り換えていくことが必要です」。KUMBLが走らせる大型プロジェクトの特徴は、それぞれのプロジェクトごとに製薬企業とチームを組み、その製薬企業が得意とする特定の疾患領域に対して複数の研究グループを立てて、様々なアプローチで進める点だ(図1)。基礎研究の研究力や様々な臨床検体、モデル生物などの京都大学が強みを持つ部分と、化合物データベース、コンビナトリアル・ケミストリー、HTSなど製薬企業が強みを持つ部分をうまく組み合わせることで、相互に補完し合いながら革新的な新薬の創出を目指す。

図1 AKプロジェクトにみる京都大学の創薬の産学連携モデル

従来の産学連携の場合、大学の研究成果やインフラを利用して製薬企業は探索研究などを行ってきたが、相互でノウハウやインフラが共有されにくいために、製薬企業主導の創薬が行われてきた(a)。

一方、AKプロジェクトではそれぞれが独立した組織として存在しながらも、それぞれが強みを持つインフラを共有することで、効率的で新しい創薬研究を目指している(b)。

例えばAKプロジェクトでは、アレルギーや自己免疫疾患といった免疫機構が関わる疾患に対する治療法・制御法を開発すべく、20近くの独立した研究チームを設置した。各チームが京大医学部構内に設置された京大アステラス融合ラボで、まずはヒト臨床試験に進む薬剤の開発を目指し、研究が進んでいる。 すでに2007年のプロジェクト設立から『Nature』や 『Science』をはじめ130報以上の論文を生み出し、14の創薬標的分子を同定、これに基づいて5つが創薬プログラムに進んだ。その間に出願した特許は18件。めざましい成果だが、一方で順調に進行するプロジェクトもあれば、頓挫するプロジェクトも出てくる可能性もある。「失敗例も含めてノウハウを蓄積して、創薬を推進するシステムを作っていくのです」。場合によってはプロジェクトで得られた成果を、企業で「使わない」と判断することもある。そのような場合、必要に応じて大学が、ベンチャーの起業や他社へのライセンスができるようになっている。論文や特許など、比較的短期の成果を目指す大学と、製品を出し長期の利益を狙う企業。目的が異なる2者が混在するチームの間を取り持ち、そこから生まれる知を様々な確度から産業に結びつけていくことがKUMBLの大きな使命だ。大型の産学融合拠点プロジェクトは、今春からさらなる広がりを見せている。京都大学医学研究科が2010年冬に開催したシンポジウムをきっかけに、今年1月から4月にかけて5年間で臨床試験実施まで持って行くことを目指して武田薬品工業株式会社と「CNS制御薬研究ラボ(TKプロジェク ト)」、大日本住友製薬株式会社と「悪性制御研究ラボ(DSKプロジェクト)」、田辺三菱製薬株式会社と「慢性腎臓病の革新的治療法を指向する基礎・臨床研究ラボ(TMKプロジェクト)」が立ち上がった。これらは、製薬企業と大学の連携を占う意味で大きな試金石となることだろう。

大学が特許を取る意味

寺西氏は、大学が特許を取る意味を(1)企業へのライセンスアウト、(2)共同研究の推進、(3)国益を守る、の3つと捉えている。すぐに産業と結びつけて大学の収益とするか、将来の事業化を見据えて産業界との連携のために活用するか、あるいは他国の企業などに先に特許化され、技術を独占されることを防ぐために使うか、ということだ。一方、特許出願や審査請求には数十万円の費用がかかり、維持にも毎年コストがかかる。海外特許など取ろうものなら、維持コストは1件あたり年間数千万円になる。実際に生まれる研究成果の中には、上記3つのどれにも当てはまらないものもある。「現在の大学教員の評価システムでは、論文と同様に特許の出願・取得件数も業績となります。ただ、その数字ばかりを追って中身をきちんと評価しなければ、仮に特許を取得しても事業化できずにコストばかりが出ていくことになります」。KUMBLでは医学研究科から生まれる研究成果で特許を取得するかどうかを目利きするため、大学教員、弁理士、弁護士、文科省産学連携コーディネーター、民間の識者による委員会を設置し、事業化の可能性を議論している。事業化の芽がない、あるいは戦略的にその段階で特許化すべきでないと判断した場合に、「なぜ出願できないのか」といぶかる研究者を説得することもあるという。 例えば、マウスを使って薬剤の効能を確かめられた時点で特許を取得しようとする教員は少なくない。だが仮にその先の研究の進行が遅れてしまい、他のプレイヤーがヒトでの臨床研究を行った結果、マウスと異なる効能を見つけて、特許を取得してしまったとする。その場合、マウスでの特許は意味をなさなくなってしまう。そのため、企業と連携してヒトに適用するまでのスピードを上げることが大きな意味を持っているのだ。

別格だったiPS細胞

「iPS細胞は、他の研究成果とは全く別のものでした」。当時を思い出し、寺西氏は「どう扱えば適切なのか、という戸惑いがあった」と語る。実験材料としてのさまざまなヒトモデル細胞の樹立と再生医療への応用、いずれも巨大な市場になるだろうと予測された。同様の万能性を持つES細胞は、Wisconsin州立大学Madison校のA.Thomsonらによって1998年11月の 『Science』誌に初めてヒトでの分離、培養の成功が報告され、同時に商業化の独占的な権利をGeron社に供与したことが発表され、物議を醸した。「もしES細胞と同様にiPS細胞樹立方法に関する特許を1社が独占したら、研究全体の活性化が阻害されてしまうと判断しました。そこで、大学が権利を維持し、さまざまなプレイヤーに使用権を提供することにしたのです」。そうしてiPS細胞に関する知的財産を管理し、使用許諾を行うため、iPSアカデミアジャパン株式会社が設立された。現在、実験材料としての利用については細胞株を非独占的なライセンスの下で供与するというかたちですでに事業化を果たしており、再生医療についても十数年後には大きなマーケットに成長しているだろうと予測している。「発明が社会や産業に与えうるインパクトによって、知財の取り扱いに対するポリシーは柔軟に変えています。iPS細胞技術クラスのものはなかなか出てこないでしょうが、あえて企業と組まないという方法もあるということです」。

立ち位置に応じた知財戦略を

大学における研究は論文、特許、ノウハウといったさまざまなかたちの成果物として蓄積していく。それら大学が生み出す「知識」がどのようなものになるかは、個々の大学が目指す方向によっても異なるだろう。京都大学は、世界に通用する研究成果を目指し、必然的に知財戦略としても大企業と連携し、グローバル市場を向いている。一方、地域密着型の大学という存在もありうるだろう。その場合、大学で生まれた知識を地元企業に惜しみなく提供し、地域の産業を活性化したり、地域の特性を活かしたビジネスモデルを持つベンチャーを立ち上げたりすることで、社会への貢献を果たせるはずだ。大学の立場と目指す先が決まれば、自ずと知財に関わるポリシーは決まる。目先の特許化にこだわらず、社会のために知識をどう活かしていくかを考えることで、大学は真の意味で「知の源泉」となるのではないだろうか。