単細胞で生体システムを解明する

生命科学部 生命情報学科 長野正道教授

多数の電子部品でつくられた機器は,どれかひとつ部品が壊れただけで,まったく動かなくなってしまいます。しかし,多くの細胞が集まってできている生きもののからだは,多少傷ついても動き続けることができます。そこには,生きものが持つ単純ですが効果的なしくみが隠されているはず。長野先生は,まだまだ「わからないことだらけ」の生きものの本質に数学と微生物を使ってせまろうとしています。

2つの顔をもつ粘菌

元々,物質が集合することで,どのように特性が変わるのかという物理学の研究をしていたという長野先生。次第に多数の細胞が集合し,お互いに働きを調節しあっている生きもののからだに興味を持つようになりました。

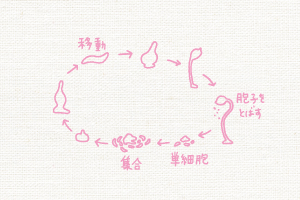

「最初に単純な大腸菌を使ったけれど,それでは多細胞での実験ができない。次に1000個ほどの細胞からなる線虫を使ってみると,今度は細胞数が変えられない。そんなときに,ノーベル賞受賞者であるワトソンが書いた『細胞の分子生物学』という有名な本で目にしたのが,細胞性粘菌という微生物でした」。細胞性粘菌は,通常は単細胞で活動しますが,飢餓状態になると集合して多細胞生物のように振る舞います。これならば,導き出した仮説を,全体の細胞数を変えながら実証できると考えたのです。

生きものの動きを数式に

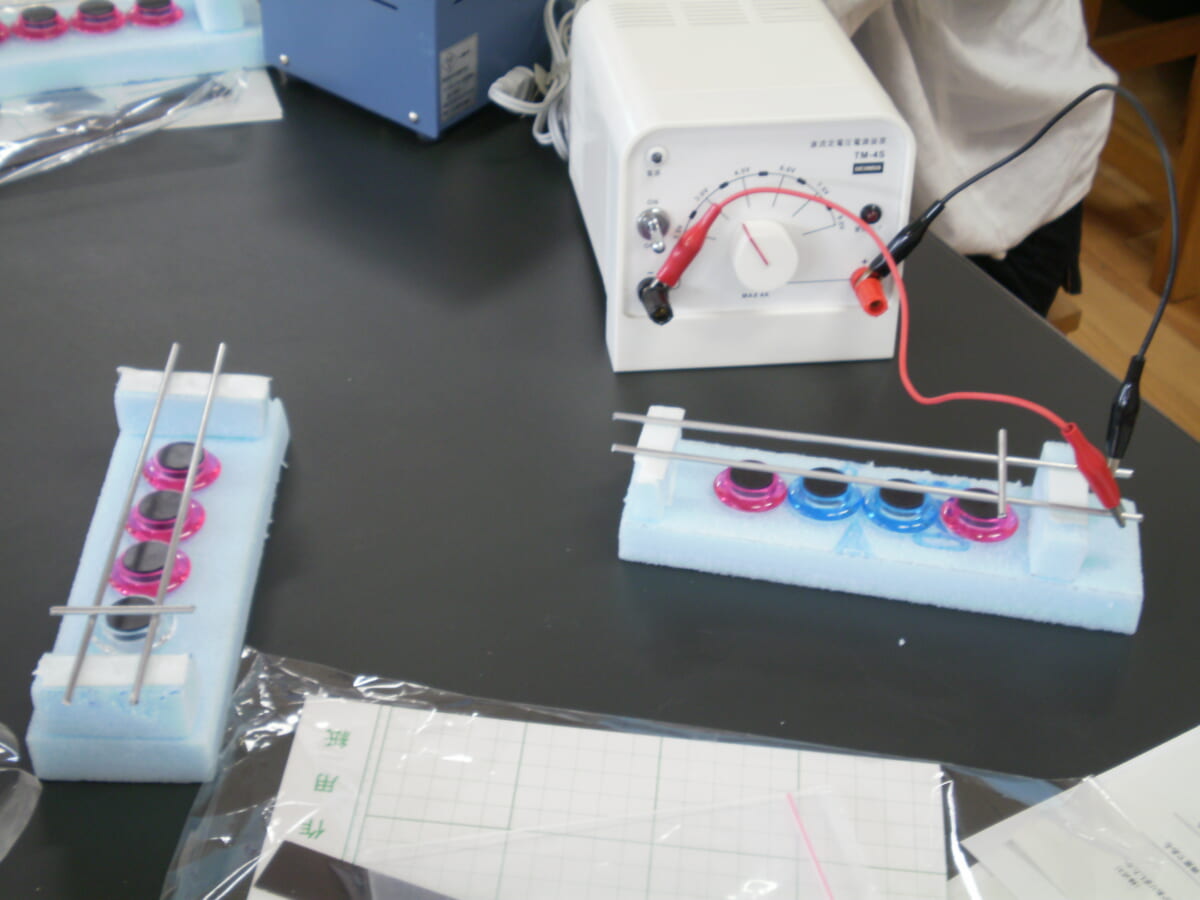

菌は仲間の場所を認識し集合するため,化学物質を使ったコミュニケーションを行なっています。飢餓状態になると細胞表面からcAMP(*1)が放出され,濃度が高い(たくさん仲間がいる)ほうを目指してお互いに集まっていくのです。一方,細胞内では,周りのcAMPの濃度が高くなるとcAMPをつくるのを止め,低くなると合成を進めるよう,細胞表面のセンサーによってcAMPの合成が調節されています。つまり粘菌の集合という行動は,cAMPが細胞外に拡散し,一定の濃度に達すると,細胞内での合成を調節する,というプログラムとして捉えることができます。この一連の流れを数式で計算することで,細胞性粘菌の動きをシミュレーションで再現することに成功しました。

シンプルさの果てに,複雑なシステムを捉える

シミュレーションを用いる中で,集合するときの細胞間ではcAMP濃度が高くなったり低くなったりするリズムが同期していくことを見つけました。多数の細胞でできた私たちの内臓が,全体としてひとつの働きをするのも,粘菌のリズム同期と似たしくみによるのでは,と先生は考えています。だからこそどこかが壊れても,自然と周りが補うのかもしれません。

「すべてのものは単純なものの積み重ねでできています。生物が持つ複雑なシステムを理解するために,粘菌のような単純な生物からアプローチする。これが本質にせまるコツなんです」。生命現象から一部を取り出し,数学的に表現する。そうすることで,生物の優れたシステムを,複雑な電子回路などにも利用することができるはず。粘菌を強力なパートナーに,長野先生は複雑なシステムに紛れたシンプルな本質の解明に挑んでいます。

(*1)cAMP:環状アデノシン一リン酸。生物のエネルギーであるATPから合成される分子。