〔リバネスセンシズ〕「人が集まり成長するコミュニティ=学校」を創る革命児(前編)

リバネスセンシズでは、リバネスメンバーのインタビューを通して、そのパッションを紐解き、実現しようとする個々の未来像をお伝えします。

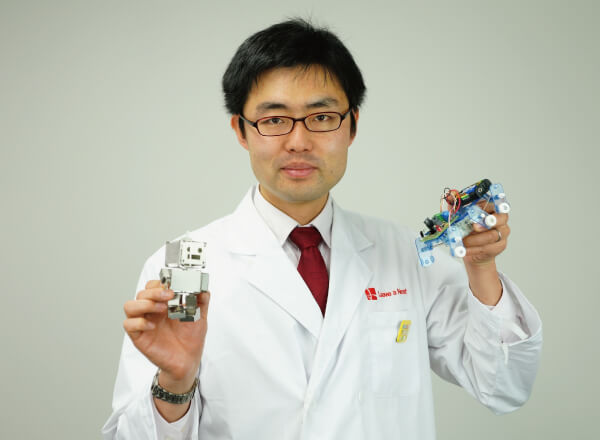

藤田 大悟(ふじた だいご)

修士(工学)

専門分野:タンパク質工学

(聴き手:佐野 卓郎)

学生時代、日本科学未来館のボランティアの立ち上げにも関わり、母校の東京工業大学内には科学教育サークル「サイテク」を立ち上げた。ふとしたとき、「科学教育はビジネス化できないのだろうか」という疑問に思い至った。そんな学生時代に、藤田大悟(ふじた だいご)さんが訪れたのは、設立間もない学生ベンチャーのリバネスであった。

佐野:当時恵比寿にあったオフィスの狭い会議室で面談をしたのを覚えてますよ。

藤田:僕もよく覚えてます。

佐野:だいぶ大物感というか、落ち着いた感じの人が来たなと・・・。

藤田:老けてたってことでしょうか。なんていうか、自分でも、最近ようやく見た目に実年齢が近づいてきたという感じはしてますけどね(笑)

佐野:実際、学生のときすでに色々な活動をして実績もありましたよね。

藤田:はい。未来館やサイテクでの取り組みをしていて、とてもやり甲斐を感じていました。そしてあるときから、この活動で食べていけないものだろうかと考えるようになりました。NPOをつくるのはどうだろうか、とか。

そんなとき、リバネスのことを知ったんです。営利の企業で科学教育活動をやっているというのには、正直驚きました。どうやって経営しているのか興味が湧きましたね。

佐野:それで、あの面談につながるのですね。

藤田:はい。その次の週からインターン会議に参加するようになりました。

佐野:まだ設立間もなかったリバネスに参加してみて、どうでしたか?

藤田:実験教室を、まさにこれからビジネス化しようとしていた時期でしたが、徹底的に厳しく企画づくりをしているなと感じました。ボランティアの感覚と、プロとして、サービスとしてやるのはやはり違います。それを痛感しました。

ただ一方で、サイテクやボランティア活動と共通する部分も多くありますから、「これでお金をとってもよいのか」という葛藤もありました。片やボランティアでほぼ無料、もう一方はビジネスとしてそれなりにお金を取ってやるわけですよね。クオリティに違いがあったとしても、どちらも想いを持って活動をしていますから。

佐野:なるほど。ボランティアとビジネスの両方を知っている藤田さんらしい苦しみですね。現在は、どのように考えていますか。

藤田:長らく悩みました。でも今は、「株式会社」としてこの活動をする意味を理解できたと思います。

佐野:それはどういうことですか?

藤田:もともと僕は、会社とは「金儲けをする組織」だと考えていました。たくさん儲ければ、資金が潤沢になって大企業になれる、そんな感じです。

しかし、重要なことは「なぜお金を稼ぐ必要があるのか」という点でした。たとえば、サービスの料金を高くするということは、その分、サービスのクオリティを高めなければならないということになり、必然的にスタッフの意識も高まります。どうすればお客様が満足するのか、子供たちがより成長できる場となるのか、考え、議論し続けなければいけません。

こうした継続した活動が、社会における科学教育のあり方を進化させていくと思うんです。では、継続・充実させていくためには何が必要か。

ビジネスとは、こうした社会的価値の高い活動を持続可能なものに仕立てていくことなんだと、今は考えています。

本気でやるならビジネスでやるべきだと思って、リバネスに入ったんです。

佐野:リバネスで、教育プログラム、特に華やかなイベントとなると「藤田大悟」のイメージがあるんですが。

藤田:そうですね、実際、子供たちの前に立って講師(TM:ティーチングマネージャー)をやったのは300回以上あります。また、現在までにリバネスが開発してきた科学教育プログラムは400くらいありますが、その半分以上の開発に関わってきました。

佐野:一番印象に残っているものってなんですか?

藤田:印象に残るプロジェクトは山ほどありますね。

たとえば、学生インターンとして関わっていたときに印象に残っているのは、聖光学院で実施した1週間程度の研究体験プログラムです。先生方とも相談をしながら、PCR実験などDNAを扱ったプログラムを開発しました。”0″から”1″を創り出すことの大変さを知りましたね。

入社してからですと、ロボティクス研究所(通称:ロボ研)の立ち上げでしょうか。子供向けロボット教室の開講をしたのですが、4年間のカリキュラムを作るんです。そして4年間、子供たちと対話し成長していく。子供たちの可能性が本当に無限であるなと感じる瞬間が多々ありますね。私自身も多くのことを学ばせてもらってます。

「科学教育」をビジネスにすることの意義に気づいた藤田さんのその後の活躍は後編にて。