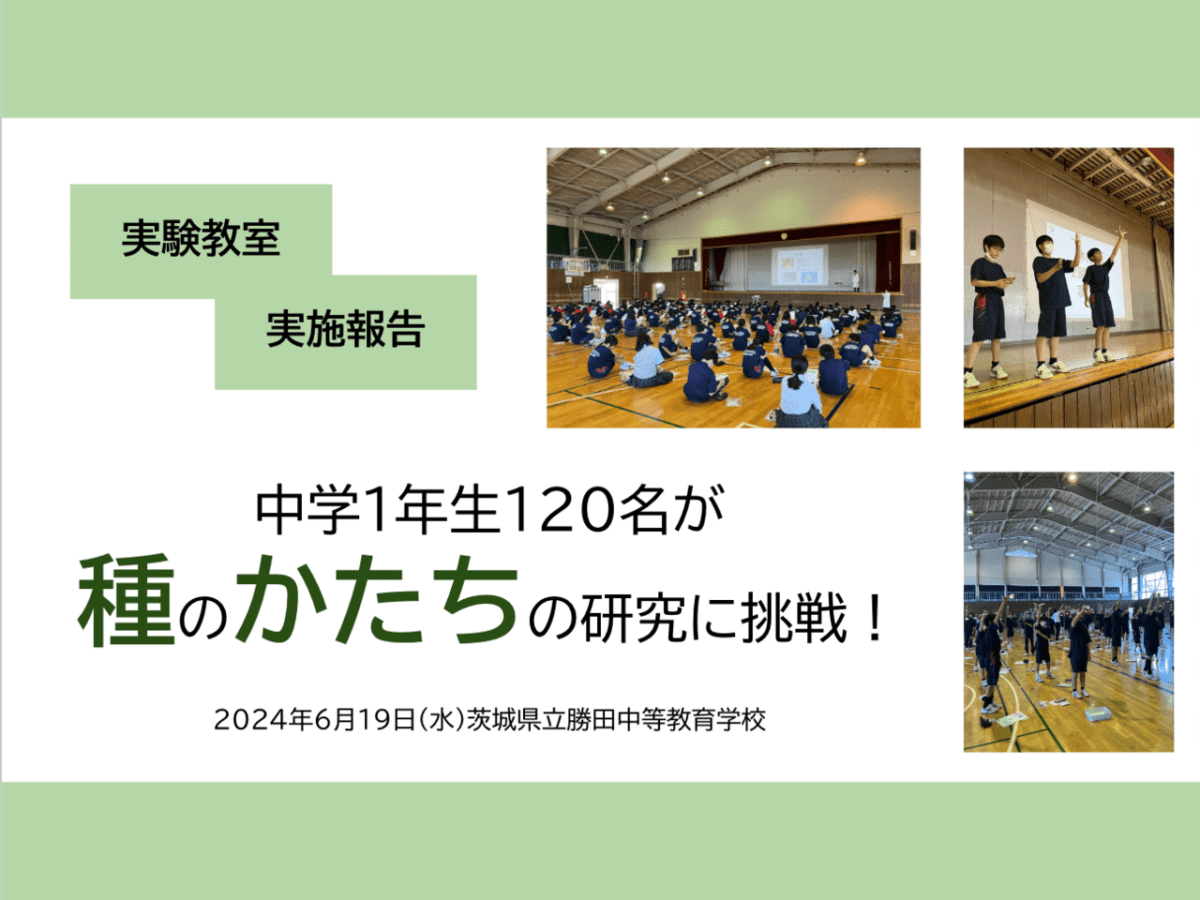

【実験教室】中学1年生120名が「種のかたちの研究」に挑戦!

株式会社リバネスは、茨城県立勝田中等教育学校の中学1年生120名を対象に「種ヒコーキをつくろう!種のかたちの大研究」というタイトルのもと、サイエンスに興味を持ってもらう位置付けとして実験教室を開催しました。

この実験教室では、2種類の種の形を模した種ヒコーキを生徒が作り、実際に飛ばします。その中で、植物の種がなぜ現在の形に進化を遂げたのか、飛び方の特徴から「理由」を考える時間をとりながら進行することで、研究活動をする上での考え方にも触れました。

終了後には、研究者への質問コーナーを設け、「一番わくわくする実験は何か?」「種ヒコーキは違う素材でも作れるのか?」など、多岐にわたる質問に回答しました。

〈当日の様子〉

実験教室は、お昼休みが終わった5〜6時間目を使って行われました。

生徒たちは、理科の授業で事前に配布されたテキストとキットを手に持ち、続々と体育館へ。

講師の自己紹介では、自身が大学院で取り組んだ「昆虫の学習」について触れ、コオロギが学べることに驚く生徒の様子が見られました。

本題である種ヒコーキの講義は、講師と生徒の対話により展開していきます。

まずは、種といっても種類によって形が様々であることに着目し、何の種か当てるクイズを出題。続いて、様々な植物を挙げ、生息範囲を広げるためにどのように種を移動させているかを問うクイズでは、動物の体にくっつく、川や海などの水の力を使う、風に乗って飛んでいくなど、複数の方法があることを学びました。

いよいよ種ヒコーキを製作、飛行実験を行う場面では、アルソミトラとラワンという2種類の種ヒコーキに挑戦しました。

「長く飛ぶことが良い」のではなく、以下4点を意識して実験に臨むことが大切だと研究に重要な要素を伝えながら進行します。

・[仮説]飛び方を予想する

・[実験]飛び方をよく観察する

・[考察]なぜそのような飛び方をしたのか

・[新たな仮説]どんな工夫をすれば飛行時間を伸ばせるか

休み時間には、自身の種ヒコーキに改良を加えながら、どうすれば飛行時間を伸ばせるか、試行錯誤を繰り返す場面が体育館中で見られました。

2種類の飛行実験後には、ラワンの種ヒコーキを改良し、飛行距離を伸ばす秘密は何なのか?と問いを出し、4人班で羽の長さなどを変えながら秘密に迫ります。

各班では空気抵抗や、羽の重さが重要なのではないかと議論をする様子が見られ、実験結果を踏まえて、考察まで行いました。

まとめ講義では、生徒が行った試行錯誤を振り返りながら、講師より「気になったことがあったら、まずは試してみよう!」と自身の興味を極めた研究者としてのメッセージが送られました。

<実験教室のタイムライン>

| 内容 | 目安時間 |

| 挨拶・講師自己紹介・導入講義 | 15分 |

| 実験1 アルソミトラの製作・飛行実験 | 30分 |

| 休憩 | 10分 |

| 実験2 ラワンの製作・飛行実験 | 20分 |

| 実験3 ラワンの改良・飛行実験・実験結果共有 | 30分 |

| まとめ講義 | 10分 |

| 研究者への質問タイム | 5分 |

茨城県立勝田中等教育学校によるリリースは以下よりご覧ください。

https://katsuta-cs.blogspot.com/2024/06/blog-post_20.html

本件の問い合わせ先

株式会社リバネス 教育開発事業部

担当:河嶋、濱田、橋本

TEL:03-5227-4198

MAIL:[email protected]