生産現場、研究者、 メーカーの連携に期待 農業分野のロボット新戦略

齊賀大昌 氏

日本が世界に誇れる強みであるロボット技術は、さまざまな社会的課題の解決に向けた有効な分野だが、中でも、農林水産業・食品産業分野へのロボット応用は、喫緊かつ重要なテーマとして注目が集まっている。2014年9月より議論が続けられてきた「ロボット革命実現会議」において決定された「ロボット新戦略」における農林水産業・食品産業分野のビジョン・戦略の検討に関わった、農林水産省生産局農産部技術普及課生産資材対策室の齊賀大昌氏にお話を伺った。

取材協力

農林水産省生産局農産部

技術普及課 生産資材対策室 課長補佐

齊賀大昌 氏

最優先は労働力確保

2015年1月末に「ロボット革命実現会議」で決定された「ロボット新戦略」。分野別検討事項の中には、ものづくり、サービス、介護・医療、インフラ・災害対応・建設に続き、農林水産業・食品産業分野も組み込まれている。例えば収穫作業や収穫物の運搬、除草といった作業や、食品産業分野でも弁当の盛り付けなど、日本の農と食の分野ではまだまだ手作業に頼っている場面が多い。そのような中、担い手の高齢化・減少が続き、労働力不足は今後さらに深刻になるおそれがある。そこで、ロボット農業によって作業の自動化や軽労化ができれば、若い人や女性、新規就農者でも熟練者と同様に農業に携わることができ、結果として労働力確保、雇用そして収益性の向上につながると考えられる。

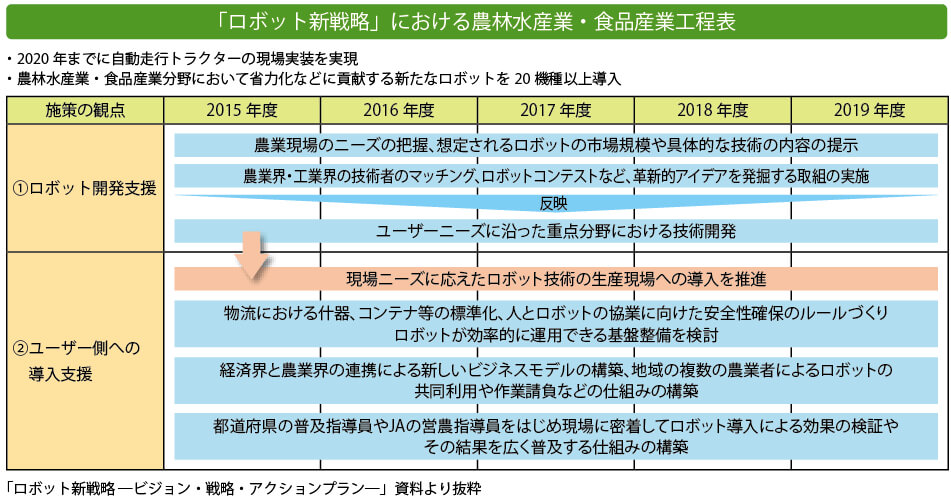

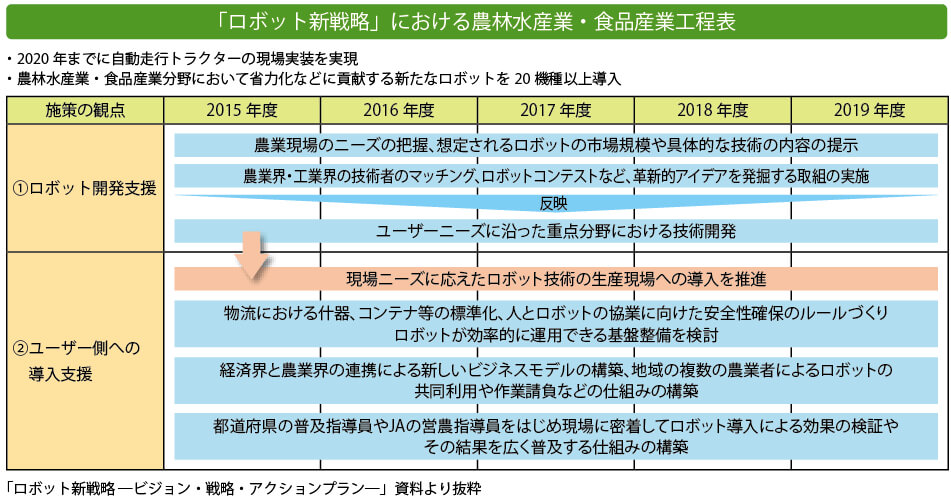

労働力確保が喫緊の課題ではあるが、ICT技術やロボットの導入が加速すれば、さらなるメリットがある。例えばロボットが動くときにリアルタイムでセンシングをし、土壌環境や作物の生育情報を蓄積しておくことで、圃場内の肥沃度や収量のばらつきを分析し、施肥や次年度の栽培を工夫できる。より高効率・高品質な生産に加え、将来的には職人の栽培技術を学習し継承することも可能かもしれない。こうしたビジョンのもと、ロボット新戦略では、20機種以上の新たなロボットの導入を目指している。そして、研究開発にとどまらず早く世に出すことを促進している。「自前での開発に固執せず、異分野でも存在する技術があれば連携して、少しでも早く実用化段階に進んでいただきたいです」と齊賀氏は強調する。それにあたり、2015年度には各地で実証事業が行われる予定である。

実用化の加速に向けた、地域の農工連携への期待

実現にあたって課題となるのは、ロボットそのものが依然として高価であることだ。生産者がメリットを感じれば、メーカーが量産するという好循環をうみ出せるが、市場規模が不透明な中、大手メーカーにとってはまだ参画が難しい。連携先として齊賀氏が注目するのは、地域の中小企業だ。「企業によっては、10台規模の生産で経営が成り立つところもたくさんあると思います。『そんな技術ならうちでも作れるよ』というニッチなニーズにこたえられる地元のものづくり企業が、地元の問題を解決していけると理想的です」と語る。第一次産業が盛んな地域内であれば、具体的なニーズの引き出しや開発の機会も増えるだろう。

また、ロボットを全ての生産環境に合わせるには農業側もそれに合致したインフラの整備を行う必要がある。ロボットが収穫作業を行う場合を想定すると、実がなるべく均等に揃った状態で実るようにするなど、工夫が必要だ。一方で、これまではロボットの導入がしやすくなっている作物もあるという。例えば、りんごはかつて斜面で枝が張った状態での生産が主であっため、ロボットの使用が難しかった。しかし最近では、りんごの側が変化し、平地で細い枝のものになってきたためロボットを使う余地がうまれている。こうした情報共有も、地域内であればスムーズに進むことが期待される。

「ロボット新戦略 ―ビジョン・戦略・アクションプラン―」資料より抜粋

現場のニーズとアカデミアの専門性をつないだロボット開発

こうした状況の中、アカデミアの貢献が可能なポイントはどこにあるだろうか。当然、農機や農業土木といった分野のみならず、土壌微生物や植物栄養といった分野の研究が活かされる可能性がある。農業が相手にするのはあくまで生き物だ。生産現場も作物以外の生物に取り囲まれている。齊賀氏からひとつ興味深い事例を伺った。ある農家が有機農法に切り替えたところ、収量が急落した。作物や土壌のなかで何が起きているのか理解したいとリサーチし、ある研究者からもらったアドバイスが、微生物の活性状態に着目したパラメータを測定することだった。研究者によれば、現状ではそのパラメータを土壌中でリアルタイムに測定するセンサーを適用するには至っていないが、ICTやロボット技術が応用できる農地においては、有益な情報ソースとなりうる。

研究者の側も、「自分たちの研究や知見が現場に役立つのでは」とすら気づかないこともある。齊賀氏が期待するのは、生産現場の声を聞いたうえで自分の知見をもとに解決策を提供できる、もしくはそのマインドがある研究者が増えることだ。土壌、微生物、植物栄養など、この先どんな専門知識が求められるのか——アカデミアの知と、現場のニーズやメーカーの製品開発力をつなげていくのが、今後のロボット戦略において大切であろう。その促進のため、次のページ以降は、農林水畜産業それぞれの現場における研究事例と、それらが描く将来像を追っていく。