世界に向け本格的に歩みだした 日本発のIT創薬

2014年8月、IT創薬によりがんを標的とした新規活性化合物を創出したという発表がなされた。

東京大学先端科学技術研究センター(以下、先端研)、富士通株式会社(以下、富士通)、興和株式会社(以下、興和)の三者の共同研究成果だ。今後の国内IT創薬にとって、ひとつのマイルストーンとなることは間違いないだろう。

共同研究の一翼を担っている富士通未来医療開発センターエグゼクティブリサーチャーの松本俊二氏と

同センターバイオIT開発室マネージャーの紙谷希氏から、この研究に用いられた計算プラットフォームの強みと、

課題について伺う事ができた。

ICT企業が創薬に進出する時代

富士通は2014〜2016年度成長戦略の中で、新たなICT領域への事業拡大を掲げる。その中に、次世代医療分野への事業展開がある。松本氏が所属する未来医療開発センターは、この分野への展開を推進していくための中心的な組織だ。健康増進、疾患の早期発見、重症化予防、新薬創出、個別化医療などにおける新規事業の創出をミッションとし、2013年12月に発足した。「IT創薬、生体組織の活動のシミュレーション、1細胞分子診断、バイタルセンシング、次世代電子カルテなどを組み合わせて医療情報活用基盤を作り上げようとしています」と、松本氏はセンターの事業について説明する。もともと、富士通は1983年から計算化学のソフトウェアの輸入販売を始めており、それを使った共同研究で30年以上の歴史がある。さらに、2004年には富士通バイオIT事業開発本部が発足。シミュレーションによる結合活性予測などに参入し、社内にはIT創薬を推進するために必要な人材がそろっているのだ。2011年には先端研と、製薬企業との間でIT創薬によるシーズ探索の共同研究も本格的に始まった。また、「京」に代表されるスーパーコンピューターを利用することで、大規模な演算が必要な分子動力学(以下、MD)計算などを円滑に行えるレベルにまで処理能力が向上している。自社でもMD用のソフトを開発している同社にとっては、IT創薬への参入は当然の帰結といえるだろう。

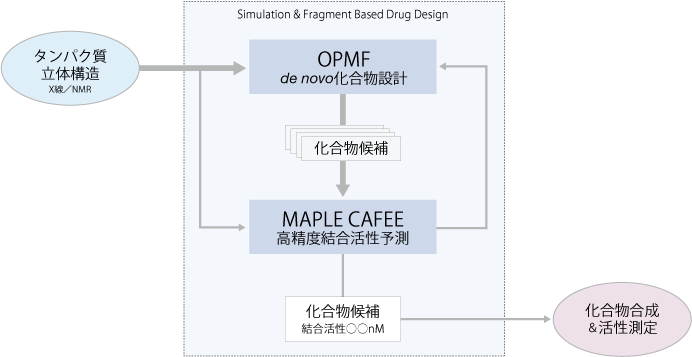

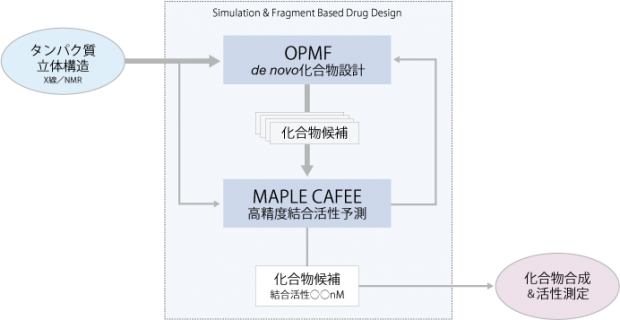

バーチャル顕微鏡で化合物を最適化

立体構造のわかっているタンパク質に対して、自社で開発したde novo化合物設計用ソフトウェアOPMF(Optimum Packing of Molecular Fragments)、高精度結合活性予測ソフトウェアMAPLE CAFEE(MAssively ParalLEl Computation of Absolute binding Free Energy with well-Equilibrated states)を活用して、新規骨格をもった化合物を設計し、実合成の前に高精度な結合活性予測を行って、ピンポイントに高活性化合物を創出するのが、富士通のIT創薬での戦略だ。「2005年には、結合活性予測で世界最高精度を達成し、論文に掲載されました。さらに、シンガポールのA*STARには、我々のIT創薬のプラットフォームを評価してもらい、2010年〜2012年で共同研究を実施しています。また、国内の製薬企業とのブラインドテストでも期待以上の高精度と評価をいただいています」と、松本氏は同社の解析プラットフォームに自信をみせる。これに自社で開発しているスーパーコンピューターのプラットフォームが加わる事で、その解析力はさらに加速する。従来は難しかった水分子まで入れたMDの計算は、今や実用に耐えるレベルで実現できるようになった。ターゲット分子と化合物の詳細な結合様式をバーチャルな顕微鏡で観察できるようになったと松本氏はシミュレーション映像をみせながら説明してくれた。

製薬企業担当者も驚かせたヒット率

この解析力の有効性が、がんに対する新規化合物のスクリーニングを、従来のHTSなどをベースにした創薬手法と並行して実施する中で、明確に示された。それが、冒頭でふれた富士通、先端研、興和の共同研究成果である、新規のがん標的候補化合物の創出だ。「従来の手法では、数百万個の既存化合物からたかだか数個のヒットしか見つからなかったのに対して、我々のIT創薬のアプローチでは148個の候補から1個のヒット化合物が見いだされました。しかも、従来手法の場合はこれからさらに新規性を創出する必要があります。一方、IT創薬で見つかった化合物ではすでに新規性を確認しています」。OPMFでは既存の低分子化合物の骨格にとらわれずに最適な化合物を提示する分、化合物の合成が難しさをともなう事もあるそうだ。しかし、それが有機合成の常識にとらわれずに分子構造を提示できるのが自分たちの強みと松本氏は胸を張る。

試される日本の実力

富士通のIT創薬のモデル

松本氏ら共同研究チームが今回創出した新規活性化合物は、前臨床を目指して改良研究が進んでいる。今後、どのような新規化合物が出てくるかも含め、日本のIT創薬の発展からはますます目が離せなくなるはずだ。