【特集】研究成果の還元で加速する、日本の切り札 「スマート農業」(後半)

(前半に戻る)

スマート農業は今後10 年で加速する

ここで一度、スマート農業で活用される情報や技術、そして得られる効果を図にまとめておこう。スマート農業によって大きく変わるのは、やはり生産の現場であろう。気象データや圃場の種々条件に関するデータ、病害虫の予察情報、作物の生育データに加え、篤農家のノウハウや営農を指導する専門員のノウハウなど、さまざまな情報が取得可能になるだろう。これを下支えするのが、データを取得するためのセンシング技術や予察モデルであり、それらを活用するための情報通信技術である。そして、アウトプットを受け取り、さらに大規模で省力的な生産を可能にするのが、衛星技術やロボット技術となる。これらの情報と技術を統合することで、生産者は図中にあるようなさまざまなメリットを受けることができる。前述の研究会では、スマート農業の将来像やロードマップを明確にし、それらを達成するための課題の洗い出しを進めている。ロードマップでは、2018 年を目処に多くの技術の実証や高度化が進み、各技術は順次普及期に入っていくと予測されている。農業人口は右肩下がりであり、そうした社会的背景からも省力化やノウハウ継承を図るスマート農業の導入が加速していくと考えられる。

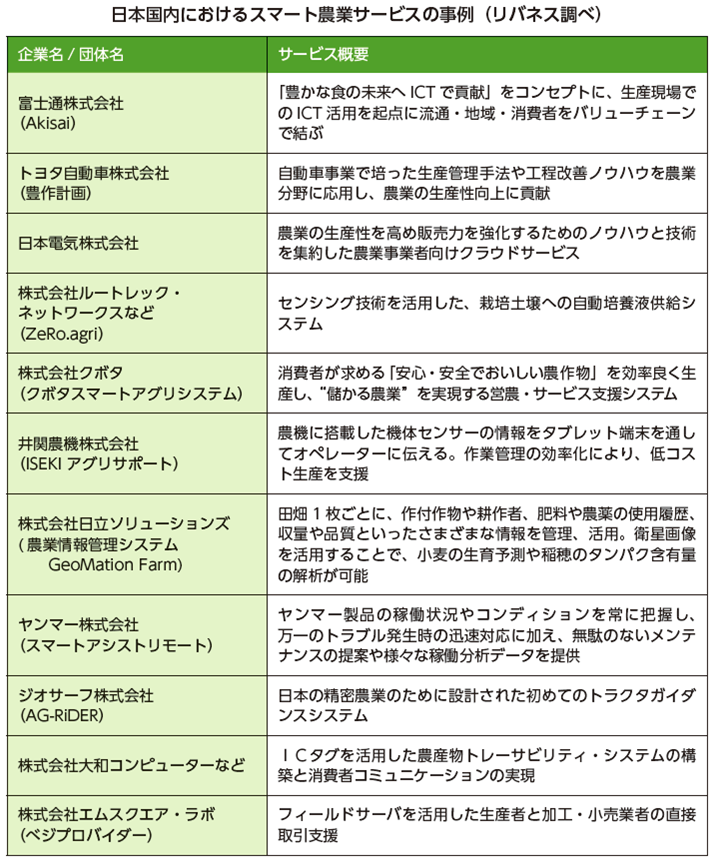

実際に、民間では、富士通やNEC、トヨタなどが、ICT を農業に活用するサービスを開始している。すでに、富士通の開発するシステム導入件数が200 件に迫るなど、広がりをみせ始めている。また、農業ロボットの開発も、クボタやヤンマー、井関農機を中心に開発が進められており、10 年も経たずにICT で管理された農地でロボットが活躍する生産現場を見ることができるだろう。生産現場の他にも、流通先や種苗開発など、生産の前後における過程においても、情報を取得し、生産と連携させる意義は大きいと考えられる。

真価発揮への課題は農業者の経営感覚

一方で、一般の生産者への普及に向けて、まだクリアすべき課題が多くあるという見方もある。もちろん、技術やインフラの改善ポイントもある。例えば、トラクターが自動走行する際には、安全性確保が課題となる。また、さまざまな農業ロボットが導入されるようになれば、インフラ整備も必要となるだろう。また最も懸念されているのは、農業従事者のIT リテラリーである。ICT を取り入れるには農業者のIT リテラシーを継続して向上させる必要があるだろう。しかし、齊賀氏は、より根本的な、農業従事者の経営への意識改革が必要だと言う。「普及に向けて、まずは生産者の方々が経営の感覚をより強くもつことが前提になるでしょう。例えば自動走行のトラクターが欲しいとなった場合、現在の経営状況の中で、どれだけ初期投資が可能で、何年間で償却して、どの程度の効果があるかを想定し、このくらいの初期投資額ならペイする、あるいはペイしない、という判断をしなければならないのですが、生産者でこういった経営感覚をもって判断できる人は意外と少ないと思います。高齢化とITリテラシーの問題がハードルになっているという話がありますが、その前に経営マインドを高めていくことが重要だと思っています。それがないと、例えば月額使用料が1,000 円と言われても、10,000円と言われても高く感じてしまうのです」。一方で、異業種から農業に転身した生産者には、経営感覚をもった方が比較的多くいるという。先進的な考えをもった生産者から、徐々に普及が始まり、効果が周知されることで広がっていく、というと流れが、実際の進行になるだろう。

スマート農業と農学研究は共進化できる

このような中、農学研究の成果還元に大きな期待がかかる。「研究会をやっていて感じたことですが、IT 技術はモノとモノ、モノとヒトをつなぐことが得意だということですね。一方で、現段階のIT 技術では、得られた情報を解釈して、生産者が具体的な対処や行動に移せるレベルまでの情報に変換してアウトプットすることは難しい」と齊賀氏は指摘する。「これに対するアプローチとしては、情報をビッグデータ化して適切なモデルを導くか、情報の解釈のために農学分野の研究成果とつなぐ、というパターンです。現在の研究は論文が1つのゴールになっていると思うのですが、現場のデータと研究者の成果をつなぐことができれば、ビッグデータ解析よりも早く、精度の高いモデルができるでしょう」。例えば、ある気象条件で特定の病害虫が発生しやすいという研究結果があれば、『現在の気象条件ではA やB といった病害虫が発生しやすくなります。C やD などの農薬を散布して対処しましょう』、といったアドバイスができ、生産者もそれに合わせて対応が可能だ。研究成果は、スマート農業の成否を分ける重要なソフトとなりうるのだ。「スマート農業の展開に向けて農学研究者に期待する役割は、ご自身の研究成果を、農業者に有益な情報やアドバイスを導きだすようなモデルとして提供いただくというところになるでしょう」。現在、論文につながらない現場への還元は、研究者としての評価にはつながりにくい。しかし、実際は研究活動へのプラスにもなるのでは、と齊賀氏は考えている。リアルタイムで状況が把握しやすく、各種データを取得しやすいスマート農業の現場での実証は、モデルの実証を行って、さらに精度を高める研究になり得る。「実地へのアプライをためらう研究者もいますが、やはり実学なので生産者に活用してもらいたい」。研究成果がスマート農業を通して現場に活かせれば、一から情報を取得し、ビッグデータを解析してモデルを構築するという大きな作業が軽減できる。研究者のみなさんにも、ぜひスマート農業の動向を見守り、活用の機会を探っていただきたい。