人工臓器の要もやはり3Dプリントか?ハーバード大

An essential step toward printing living tissues | Harvard School of Engineering and Applied Sciences

ハーバード大からのニュース。2014.2.19

人工臓器を作るにあたり課題となるのは、血管だ。

組織を厚く成長させると、血管が無い状態では中心部に栄養素が浸透しないために壊死してしまう。

つい先日行われた超異分野学会2014でも(超異分野学会 過去の大会一覧)、その問題にアプローチするための研究が幾つか発表されていたが、それは全てこの壊死を回避するための手段であった。

ハーバード大学からのニュースでは、こうした人工臓器を3Dプリンティングするための第一歩だとされている。

さて、毛細血管が無いために壊死してしまう状況をどのように回避するのか。それは毛細血管を作ってやれば良いのであるというシンプルなアプローチでした。では、それをどうやってやるのか。

これについて研究者は悩んでいます。

さきほど挙げた超異分野学会では、毛細血管状の物質を安価に作り出すための手法が模索されていました。

ハーバード大学のアプローチでは、3Dプリント用の特殊なインクを開発したようです。

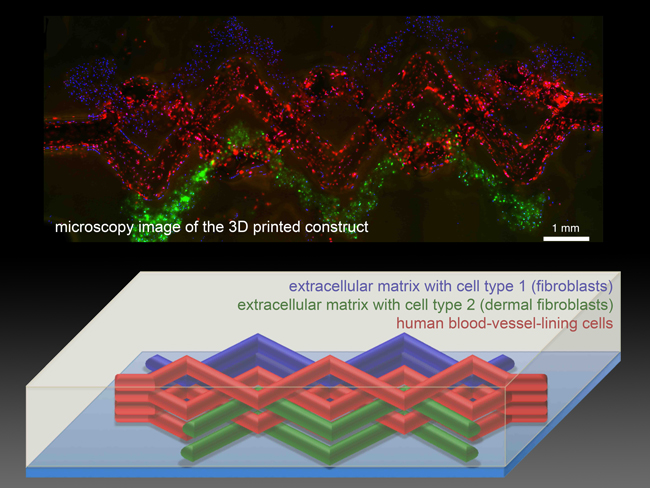

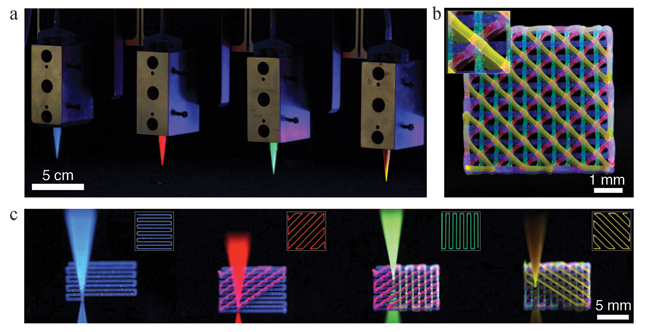

ここに示されたように多重物質3Dプリントは4つの独立したプリントヘッド(a)を用いて構成されている。 蛍光画像(b)を見ると分かるように、4種類の PDMSインク(c)(異なる蛍光体で染色されている)を各々を堆積させることによって、作られた4層格子を示す。 (ジェニファーA.ルイスの画像提供。)

そのバイオインクは、冷やすことで溶けるというもの。これがあることによって、組織を作り上げた後に、組織を冷却する事でプリントした血管が造成されます。

人工臓器の分野でも、こうやってパターンを制御出来る3Dプリントが主流になってくるのかなということを予感させるニュースでした。面白い分野ですね。